تحریر: دیدگ دیدار

زرمبش اردو

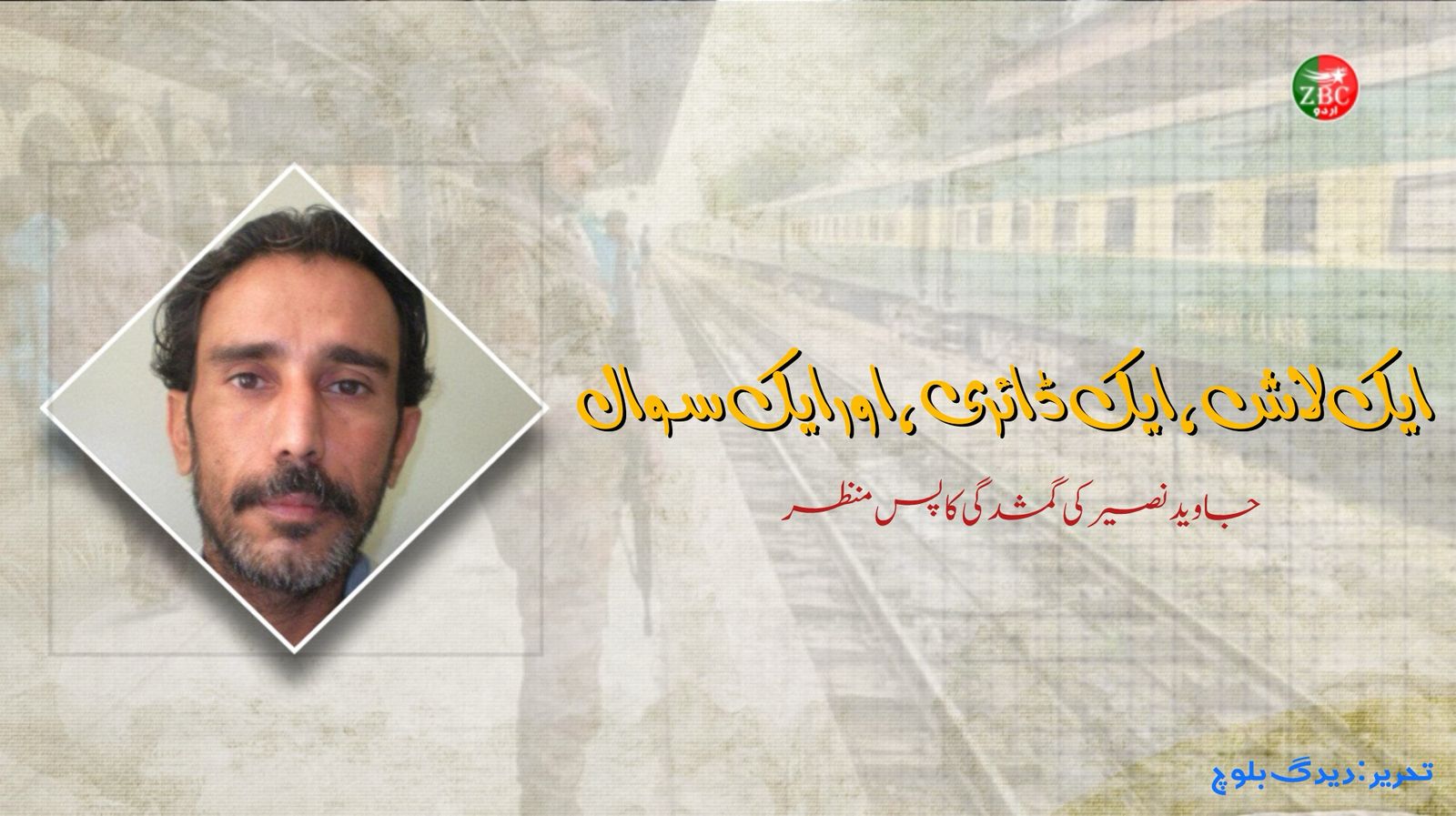

کوئی چودہ برس بیت چکے ہیں، جب جاوید نصیر رند کی لاش ملی تھی۔ یہ نومبر کی پانچ تاریخ تھی، سال 2011’یہ لاش رات کی دبیز تاریکی میں چپکے سے پھینکی گئی، یا دن کی روشن آنکھوں میں دھول جھونک کر—یہ راز صرف وہی جانتے ہوں گے جنہوں نے سیاسی قتل کی اس واردات کے اسرار و رموز کو چھپایا، جو پیشہ ور اذیت رساں تھے، اور جنہوں نے مردہ جسم کی جیب میں شناخت کے لیے کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی رکھ چھوڑی۔

ماہ رنگ کے والد، غفار لانگو کی لاش ملنے کے چار ماہ بعد جاوید کی لاش ملی۔ وہ روزنامہ ’توار‘ کے ادارتی صفحے کے مدیر تھے۔ درمیانہ قد، دبلے پتلے، اداس جاوید—جن کے چہرے پر وہ ریاضت جھلکتی تھی، جو روح کے کرب سے پنجہ آزمائی کرنے والوں کا نصیب ہوتی ہے۔

"آپ انہیں پہچانتے ہیں؟”

ان کی بے وقت موت کے کچھ عرصے بعد، ان کے ایک دوست نے کراچی کے اردو بازار میں چند کتاب فروشوں کو ان کی تصویر دکھا کر پوچھا۔

"ہاں، یہ جاوید بلوچ ہے،” انہوں نے جواب دیا، "لیکن کافی دن ہو گئے، وہ نظر نہیں آئے۔”

وہ اگر کسی دن کتاب خریدنی ہوتی، یا دوستوں سے کسی اچھی کتاب کی خبر ملتی، تو گھر سے ایک دو گھنٹے پہلے نکلتے اور یہ فارغ وقت اردو بازار میں اس کتاب کی تلاش میں گزار دیتے۔

اسی حوالے سے، ان کے ایک دوست نے کتاب فروشوں سے ملال بھرے لہجے میں وضاحت کی:

"مارے گئے ہیں… اب آپ کو کتابیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے کبھی تنگ کرنے نہیں آئیں گے۔”

جعفر ایکسپریس کا اغوا، جو گزشتہ ماہ 11 مارچ کو پیش آیا، ان واقعات سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں بھی بلوچستان میں گردنیں آہنی ہاتھوں سے مروڑی جا رہی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ریاست نے ابھی ہارڈ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔

اربابِ ریاست اپنی پس پردہ لڑائی کو ’’ملکی سالمیت‘‘ کے نازک پردے میں چھپانے میں کسی حد تک کامیاب نظر آتے تھے۔ پاکستان کی غیر نوشتہ ریڈ بُک میں بلوچ کو "سلامتی” کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔

جاوید نصیر کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک پرانی سرخ ڈائری ہوا کرتی تھی۔ جہاں وہ جاتے، ڈائری ساتھ ہوتی۔ اس میں کسی نادیدہ دشمن کا نام درج نہیں تھا، بلکہ وہ نوٹ لکھے ہوتے تھے جو آنے والے دنوں میں آرٹیکل لکھنے میں ان کے کام آتے۔

جاوید اور ان کی لاش—چھپن دن کی گمشدگی کے بعد—خضدار میں پھینکی گئی۔ جسم پر زدوکوب اور گولیوں کے نشانات تھے۔ جوانی کے خوابناک دنوں میں بے وقت موت، اور مسخ شدہ لاش کے ذریعے پھیلایا گیا خوف—وہی آسیب جو انہیں پریشان کرتا تھا—آخرکار انہیں بھی نگل گیا۔

بلوچوں تک رسائی کے دو ہی راستے تھے:

بات چیت کا راستہ، یا تشدد کا۔

ریاست نے نوآبادیاتی وراثت کے تحت تشدد کا راستہ چنا—زَور و جبر سے منوانے کا۔ حالانکہ ریاستوں کو قوموں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے ہمیشہ سیاسی دروازے دستیاب ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایک سیاسی دروازہ کھلا تھا، جو پرپیچ راستوں اور چڑھائیوں سے ہوتا ہوا بہتر و پُرامن مستقبل کی طرف جاتا۔

لیکن جب ریاست 1948 میں بلوچستان میں داخل ہوئی، وہی دروازہ سربمہر کر دیا گیا، اور پھر کبھی کسی سیاسی قیادت کو اسے کھولنے کی اجازت نہ دی گئی۔

جعفر ایکسپریس کے اغوا کا واقعہ حیران کن ضرور تھا، مگر بلوچستان میں جاری تاریخی تشدد کے بڑے منظرنامے سے اسے جدا کرکے دیکھنا، محض من چاہے حقائق تراشنا ہے—جو ایک لاحاصل کوشش ہے۔

ریاست نے بلوچستان کو قابو میں لانے کے لیے جو تشدد برتا، وہ اب ایک کجرو عسکری روایت کی بنیاد بن چکا ہے۔

1890 میں، آج سے 135 سال پہلے، جب نوآبادیاتی دور میں کوئٹہ کو دوسرے شہروں سے جوڑنے کے لیے ریلوے ٹریک بچھایا گیا، تب سے اب تک بے شمار مسافر، سیاح، سرکاری ملازم اور اہلکار اس ٹریک پر سفر کرتے آئے ہیں۔

گزشتہ ماہ گیارہ مارچ کو، اغوا کے دن، ٹرین میں یقینی طور پر وہ بھی شامل تھے جو اپنے گھروں میں عید منانے جا رہے تھے۔

بھارت کے منفرد ادیب، اوپندر ناتھ اشک—جس نے سعادت حسن منٹو پر ’’منٹو میرا دشمن‘‘ کے عنوان سے ایک یادگار کتاب لکھی—اس کا من موجی والد، پاکستان بننے سے قبل چالیس کی دہائی میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ملازم تھا۔

ایک صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ ٹرین مسلسل پنجاب اور دیگر علاقوں کے لوگوں کو یہاں سے وہاں لے جاتی رہی ہے۔

مگر پہلی بار گزشتہ ماہ ٹرین اغوا ہوئی۔

کیوں؟

بلوچ مسئلہ ایک پختہ، تاریخی اور دیرینہ قضیہ ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً سر اٹھاتا رہا ہے، اور اپنی موجودگی کا شدت سے احساس دلاتا رہا ہے۔

یہ نہ تو امن و امان بگاڑنے کا کوئی وقتی ہتھکنڈہ ہے، نہ پاکستان کے اندر رائج فرقہ وارانہ یا لسانی مسئلوں کی طرح، جو بالادست گروہوں کے مفادات کی تکمیل کے لیے گھڑے جاتے ہیں۔

بلوچ لبریشن آرمی اسی طویل المدت مسئلے کا عسکری چہرہ بن چکی ہے، جو رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کے لیے ابلاغی کردار ادا کرتی ہے۔

پاکستان اور پاکستان سے باہر 11 مارچ کو ٹرین کے اغوا کا واقعہ ایک بہت بڑی خبر بن کر ابھرا۔ اس خبر نے بلوچستان کے مسئلے کی جانب متوجہ ہونے والے افراد کی تعداد میں بلاشبہ اضافہ کیا۔ علاوہ ازیں، اس واقعے نے بلوچ رائے عامہ میں بی ایل اے کے پیغام کو وسیع پیمانے پر پھیلنے کا موقع فراہم کیا کہ اس کے عسکری بازوؤں میں اب اتنی طاقت آ چکی ہے کہ وہ سینکڑوں مسافروں سمیت جعفر ایکسپریس کو "اپنے کندھے پر اٹھا سکتا ہے”۔ یہ پیغام تیز رفتار نیوز چینلز کی چوبیس گھنٹے جاری رہنے والی نشریات سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے مقبول ہوا۔

اگرچہ پاکستان اور بیرونِ ملک اس واقعے کی مذمت کی گئی، لیکن بلوچستان میں بی ایل اے کو اس کارروائی پر تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا۔

وہ دن جب ٹرین کا سفر محفوظ سمجھا جاتا تھا، بیت چکے۔ اُس وقت "ریاست کا ہارڈ بننا” سیاسی اصطلاحات میں شامل نہ تھا۔ جاوید نصیر لاپتا ہوا، پھر اس کی جان لے لی گئی۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس بے ضرر صحافی سے کس کو خطرہ تھا؟ وہ اپنے ہم پیشہ صحافیوں کی طرح اکثر تنگ دستی کا شکار رہتا تھا۔ روزانہ حب، بلوچستان سے منی بس میں کراچی آتا جاتا، کام کی تلاش میں۔

جب وہ گمشدگی کے آسیب کا شکار ہوا، تو پاکستان میں کسی نے اس کے اغوا پر حیرت کا اظہار نہ کیا۔ اردو بازار میں سوبھراج میٹرنٹی ہوم کے سامنے سے ایک مختصر سی سڑک صابر ریسٹورنٹ کی طرف جاتی ہے۔ اس سڑک پر واقع ایک چھوٹی سی دکان کے مالک، جو ایم کیو ایم کا ہمدرد تھا، نے جاوید کی تصویر دیکھ کر قاتلوں کو "حرامی کی اولاد” کہہ کر گالی دی۔ اُس رات، جاوید کے ایک دوست نے یاد کیا کہ اُس گالی کے سوا کسی نے اسے یاد نہیں کیا۔ شاید اُس بلوچ کو یاد رکھنے سے کسی کا کوئی مفاد وابستہ نہ تھا۔